Java中的责任链模式

1.责任链模式又叫做职责链模式,赋予对象行为的设计模式,使多个参与者都有机会执行相应的逻辑,降低了耦合,平时开发过程中;我们其实已经接触到了责任链模式。只是是以另一种形态呈现:像switch、if-else,重构项目时对于这些首先想到的是责任链模式使结构更清晰,同样带来了一个问题。如果逻辑过于复杂,调用嵌套过深对性能是有一定的损失的。设计模式的多样化也表明了没有十全十美的设计模式。而我们需要掌握是思想。

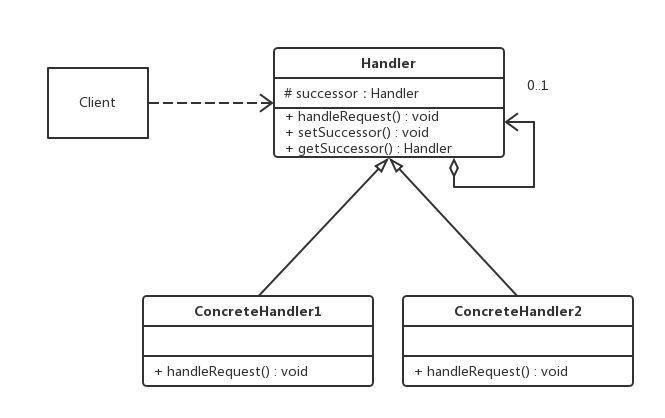

2.责任链模式的UML图(网上爬的):

3.通过类图中可以明确的是,责任链模式包含了抽象的处理类Handler、客户端调用Client、具体的处理实现类ConcreteHandler。

4.以生活中职员请假为例子,在公司中通常请假是根据天数来确定审批的流程,三天、五天或者一个星期需要最终批准的上层是不一样的。

抽象的处理类Handler

1 | public abstract class Handler { |

TeamLeader处理类

1 | public class TeamLeader extends Handler { |

ProjectManager

1 | public class ProjectManager extends Handler { |

DepartmentManager

1 | public class DepartmentManager extends Handler { |

Client调用

1 | public class Client { |

打印信息:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22第1次请假请假天数 = 3

TeamLeader agree the approve and the leave days is 3

approve success!

第2次请假请假天数 = 5

Approve days is above 3 days, ask the ProjectManager to handler!

ProjectManager agree the approve and the leave days is 5

approve success!

第3次请假请假天数 = 7

Approve days is above 3 days, ask the ProjectManager to handler!

Approve days is above 3 days, ask the DepartmentManager to handler!

DepartmentManager agree the approve and the leave days is 7

approve success!

第4次请假请假天数 = 10

Approve days is above 3 days, ask the ProjectManager to handler!

Approve days is above 3 days, ask the DepartmentManager to handler!

Approve too many days? Please work hard!

approve failed!

Process finished with exit code 0

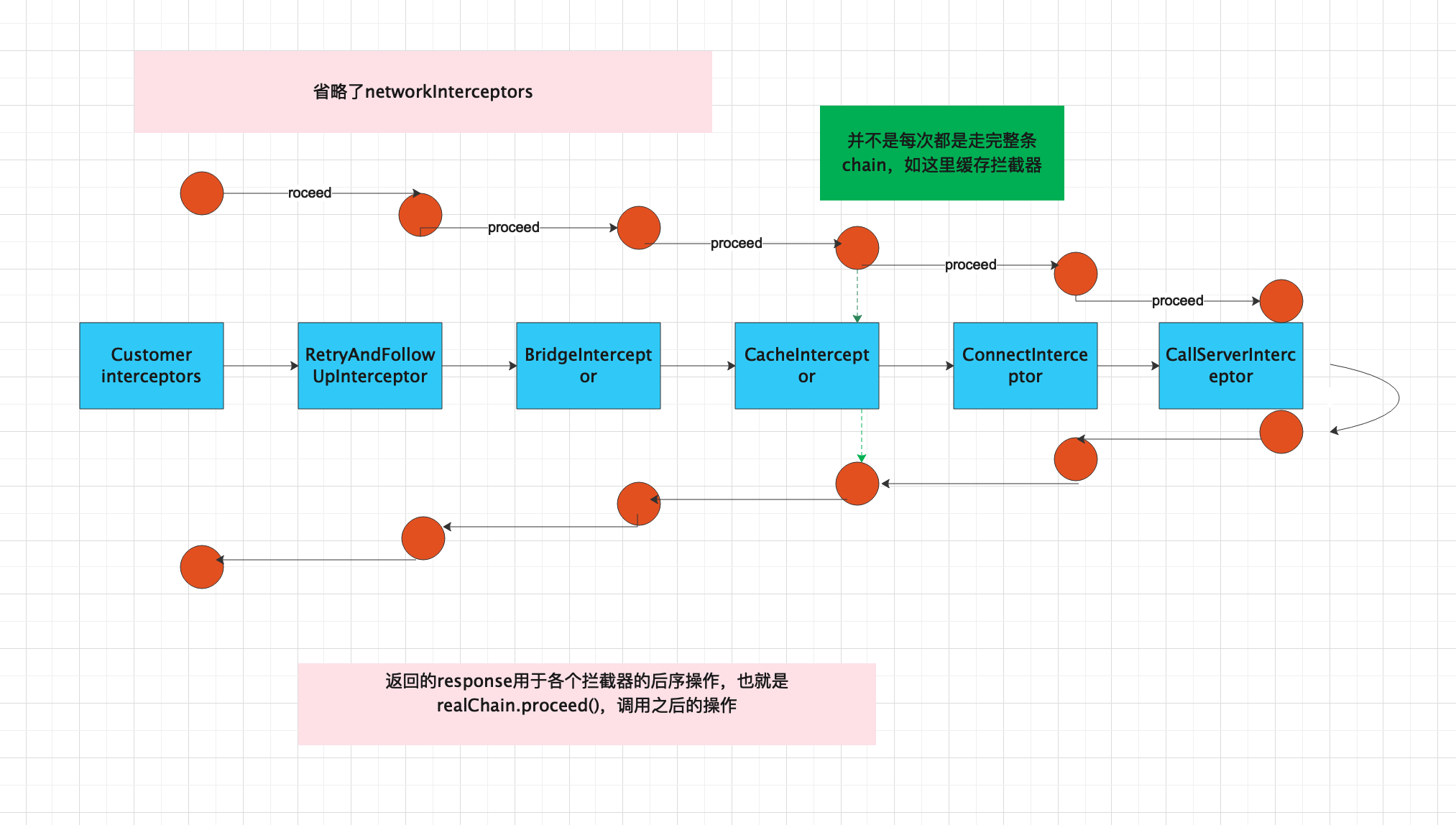

OkHttp

1.对Java中的责任链首先有个意识,在看OkHttp中,开发请求网络框架,基本上都会接触OkHttp,其中就用到了责任链模式。具体看源码,就是想理解这种思想的运用,对比优秀的实现,在实际开发过程中或多或少会起到启发的作用。

2.OkHttpClient相当于我们网络的配置控制中心,包括一些基础的配置,连接池、重试、桥接、协议等,主要配置:Dispatcher(线程调度)设定了最大请求数,单个Host的最大请求数。Protocols支持的协议,HTTP/1.1、HTTP/2。ConnectionSpec对于Socket的设置信息,明确是明文传输的HTTP,还是TLS的HTTPS。Interceptor,核心链,包含了几个重要的拦截器。当然还包括其他的一些基础参数,不在赘述。

newCall

1.从实际运用的例子入手:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18private static void connectNet() {

OkHttpClient client = new OkHttpClient();

Request request = new Request.Builder()

.url("https://www.baidu.com")

.build();

//异步请求

client.newCall(request).enqueue(new Callback() {

public void onFailure(Call call, IOException e) {

System.out.println("Failed----->" + e.getMessage());

}

public void onResponse(Call call, Response response) throws IOException {

System.out.println("Success----->" + response.toString());

}

});

}

newCall(request)方法返回的是一个RealCall对象,实现了Call的接口,当调用RealCall.execute()时:

RealCall.getResponseWithInterceptorChain()会被调用,发起网络请求并拿到返回的响应值Response,同样的异步请求RealCall.enqueue()的调用也是大同小异的,主要区别在于Dispatcher的介入,通过线程池的调用将请求加入后台,实际上也是对getResponseWithInterceptorChain()的调用。另外不同的是,对于请求队列的维护是不同的(Dispatcher)中。

getResponseWithInterceptorChain(),计数核心方法,也是OkHttp责任链模式的核心方法,主要的工作就是将多个Interceptorr组装起来(List),创建一个RealInterceptorChain对象,而chain.proceed(request)一步步推荐链的执行,一步步分析。

Dispatcher

1.几个重要的参数:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10private int maxRequests = 64;

private int maxRequestsPerHost = 5;

private final Deque<AsyncCall> readyAsyncCalls = new ArrayDeque<>();

/** Running asynchronous calls. Includes canceled calls that haven't finished yet. */

private final Deque<AsyncCall> runningAsyncCalls = new ArrayDeque<>();

/** Running synchronous calls. Includes canceled calls that haven't finished yet. */

private final Deque<RealCall> runningSyncCalls = new ArrayDeque<>();

2.定义了最大异步请求数为64,而单个Host最大的请求数为5,同时对于异步请求实现了两个双端队列来保存请求runningAsyncCalls、readyAsyncCalls;这个很好理解,当我们的请求已经达到最大值64(或者Host为5),那么此时要是有新的请求过来当然是要将请求先保存起来。对于早期的处理逻辑,当有请求过来时,先判断是否达到请求阀值。决定将请求放入哪个队列当中,在新版本中这个逻辑已经被修改了。同样的对于同步请求是直接入队列runningSyncCalls。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51//早期的异步请求入队列操作

synchronized void enqueue(AsyncCall call) {

if (runningAsyncCalls.size() < maxRequests && runningCallsForHost(call) < maxRequestsPerHost) {

runningAsyncCalls.add(call);

getExecutorService().execute(call);

} else {

readyAsyncCalls.add(call);

}

}

//后期版本中是直接先入到readyAsyncCalls中,当然主要逻辑还是一样的

void enqueue(AsyncCall call) {

synchronized (this) {

readyAsyncCalls.add(call);

// Mutate the AsyncCall so that it shares the AtomicInteger of an existing running call to

// the same host.

if (!call.get().forWebSocket) {

AsyncCall existingCall = findExistingCallWithHost(call.host());

if (existingCall != null) call.reuseCallsPerHostFrom(existingCall);

}

}

//在此方法中处理判断是否达到阀值决定是否要加入到runningAsyncCalls。

promoteAndExecute();

}

private boolean promoteAndExecute() {

assert (!Thread.holdsLock(this));

List<AsyncCall> executableCalls = new ArrayList<>();

boolean isRunning;

synchronized (this) {

for (Iterator<AsyncCall> i = readyAsyncCalls.iterator(); i.hasNext(); ) {

AsyncCall asyncCall = i.next();

if (runningAsyncCalls.size() >= maxRequests) break; // Max capacity.

if (asyncCall.callsPerHost().get() >= maxRequestsPerHost) continue; // Host max capacity.

i.remove();

asyncCall.callsPerHost().incrementAndGet();

executableCalls.add(asyncCall);

runningAsyncCalls.add(asyncCall);

}

isRunning = runningCallsCount() > 0;

}

for (int i = 0, size = executableCalls.size(); i < size; i++) {

AsyncCall asyncCall = executableCalls.get(i);

asyncCall.executeOn(executorService());

}

return isRunning;

}

3.同步方法的调用,getResponseWithInterceptorChain,直接请求返回Response。1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 public Response execute() throws IOException {

synchronized (this) {

if (executed) throw new IllegalStateException("Already Executed");

executed = true;

}

transmitter.timeoutEnter();

transmitter.callStart();

try {

client.dispatcher().executed(this);

return getResponseWithInterceptorChain();

} finally {

client.dispatcher().finished(this);

}

}

异步请求关键类-AsyncCall

1.当我们发起异步请求时:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40client.newCall(request).enqueue();

public void enqueue(Callback responseCallback) {

synchronized (this) {

if (executed) throw new IllegalStateException("Already Executed");

executed = true;

}

transmitter.callStart();

//AsyncCall继承了抽象类NamedRunnable(实现了Runnable接口),其实就是线程的实现,对于run()方法中的具体逻辑,增加了抽象方法execute(),看看具体实现。

client.dispatcher().enqueue(new AsyncCall(responseCallback));

}

AsyncCall#execute()

protected void execute() {

boolean signalledCallback = false;

transmitter.timeoutEnter();

try {

//无论异步请求还是同步请求,本质都是对getResponseWithInterceptorChain()调用,只是异步请求增加了线程的管理与调度。

Response response = getResponseWithInterceptorChain();

signalledCallback = true;

responseCallback.onResponse(RealCall.this, response);

} catch (IOException e) {

if (signalledCallback) {

// Do not signal the callback twice!

Platform.get().log(INFO, "Callback failure for " + toLoggableString(), e);

} else {

responseCallback.onFailure(RealCall.this, e);

}

} catch (Throwable t) {

cancel();

if (!signalledCallback) {

IOException canceledException = new IOException("canceled due to " + t);

canceledException.addSuppressed(t);

responseCallback.onFailure(RealCall.this, canceledException);

}

throw t;

} finally {

client.dispatcher().finished(this);

}

}

关键方法-getResponseWithInterceptorChain()

1.RealCall#getResponseWithInterceptorChain()1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41Response getResponseWithInterceptorChain() throws IOException {

// Build a full stack of interceptors.

//拦截器集合

List<Interceptor> interceptors = new ArrayList<>();

//用户可以自定拦截器,这里保存了用户自定义的拦截器

interceptors.addAll(client.interceptors());

//重试拦截器

interceptors.add(new RetryAndFollowUpInterceptor(client));

//桥接拦截器,包括gzip的压缩,host信息的设置等

interceptors.add(new BridgeInterceptor(client.cookieJar()));

//缓存请求

interceptors.add(new CacheInterceptor(client.internalCache()));

//这个拦截器的代码量很少,主要就是与服务器建立链接TCP链接或TCP-TLS链接

interceptors.add(new ConnectInterceptor(client));

if (!forWebSocket) {

interceptors.addAll(client.networkInterceptors());

}

//责任链尾,实质的请求与I/O操作,将请求数据写入Socket中,并从Socket读取响应数据(TCP/TCP-TLS对应的端口)。

interceptors.add(new CallServerInterceptor(forWebSocket));

Interceptor.Chain chain = new RealInterceptorChain(interceptors, transmitter, null, 0,

originalRequest, this, client.connectTimeoutMillis(),

client.readTimeoutMillis(), client.writeTimeoutMillis());

boolean calledNoMoreExchanges = false;

try {

Response response = chain.proceed(originalRequest);

if (transmitter.isCanceled()) {

closeQuietly(response);

throw new IOException("Canceled");

}

return response;

} catch (IOException e) {

calledNoMoreExchanges = true;

throw transmitter.noMoreExchanges(e);

} finally {

if (!calledNoMoreExchanges) {

transmitter.noMoreExchanges(null);

}

}

}

2.我们的Response经过核心方法getResponseWithInterceptorChain()的包装,最终拿到了想要的结果,这里是OkHttp责任链模式的核心,设计的很巧妙。看看具体做了哪些操作。

RetryAndFollowUpInterceptor

1.拦截器都实现了统一的接口Interceptor,看其中的关键方法:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80//定义了默认最大重试次数20次

private static final int MAX_FOLLOW_UPS = 20;

public Response intercept(Chain chain) throws IOException {

Request request = chain.request();

RealInterceptorChain realChain = (RealInterceptorChain) chain;

Transmitter transmitter = realChain.transmitter();

int followUpCount = 0;

Response priorResponse = null;

while (true) {

transmitter.prepareToConnect(request);

if (transmitter.isCanceled()) {

throw new IOException("Canceled");

}

Response response;

boolean success = false;

try {

//分界点,包括其他的拦截器,在责任链传递之前所做的工作都是前序工作,之后将request继续下发

response = realChain.proceed(request, transmitter, null);

//此后便是拦截器的后序工作,需要注意的是,并不是每次都会走完所有的拦截器,如cacheInterceptor,当有缓存存在(开启缓存),那么之后的拦截就不在继续传递。

success = true;

} catch (RouteException e) {

// The attempt to connect via a route failed. The request will not have been sent.

if (!recover(e.getLastConnectException(), transmitter, false, request)) {

throw e.getFirstConnectException();

}

continue;

} catch (IOException e) {

// An attempt to communicate with a server failed. The request may have been sent.

boolean requestSendStarted = !(e instanceof ConnectionShutdownException);

if (!recover(e, transmitter, requestSendStarted, request)) throw e;

continue;

} finally {

// The network call threw an exception. Release any resources.

if (!success) {

transmitter.exchangeDoneDueToException();

}

}

// Attach the prior response if it exists. Such responses never have a body.

if (priorResponse != null) {

response = response.newBuilder()

.priorResponse(priorResponse.newBuilder()

.body(null)

.build())

.build();

}

Exchange exchange = Internal.instance.exchange(response);

Route route = exchange != null ? exchange.connection().route() : null;

Request followUp = followUpRequest(response, route);

if (followUp == null) {

if (exchange != null && exchange.isDuplex()) {

transmitter.timeoutEarlyExit();

}

return response;

}

RequestBody followUpBody = followUp.body();

if (followUpBody != null && followUpBody.isOneShot()) {

return response;

}

closeQuietly(response.body());

if (transmitter.hasExchange()) {

exchange.detachWithViolence();

}

if (++followUpCount > MAX_FOLLOW_UPS) {

throw new ProtocolException("Too many follow-up requests: " + followUpCount);

}

request = followUp;

priorResponse = response;

}

}

2.(RealInterceptorChain)关键方法proceed,之前已经了解,在RealCall是整个链开始传递的起点:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43//RealCall,可以看到index为0,我们所有的拦截都被保存在list集合之中,可以发现后序的取interceptor都是基于这个index自增来获取。

//这也是精妙之处

Interceptor.Chain chain = new RealInterceptorChain(interceptors, transmitter, null, 0,

originalRequest, this, client.connectTimeoutMillis(),

client.readTimeoutMillis(), client.writeTimeoutMillis());

//RealInterceptorChain#proceed()

public Response proceed(Request request, Transmitter transmitter, @Nullable Exchange exchange)

throws IOException {

if (index >= interceptors.size()) throw new AssertionError();

calls++;

// If we already have a stream, confirm that the incoming request will use it.

if (this.exchange != null && !this.exchange.connection().supportsUrl(request.url())) {

throw new IllegalStateException("network interceptor " + interceptors.get(index - 1)

+ " must retain the same host and port");

}

// If we already have a stream, confirm that this is the only call to chain.proceed().

if (this.exchange != null && calls > 1) {

throw new IllegalStateException("network interceptor " + interceptors.get(index - 1)

+ " must call proceed() exactly once");

}

// Call the next interceptor in the chain.

//这里对index做了自增操作,因为每次实例化RealInterceptorChain,传入的都是初始的interceptor集合,当每次调用proceed时都对index操作,这样

//我们的request就被一步步传递下去直到链尾。

RealInterceptorChain next = new RealInterceptorChain(interceptors, transmitter, exchange,

index + 1, request, call, connectTimeout, readTimeout, writeTimeout);

Interceptor interceptor = interceptors.get(index);

Response response = interceptor.intercept(next);

// Confirm that the next interceptor made its required call to chain.proceed().

if (exchange != null && index + 1 < interceptors.size() && next.calls != 1) {

throw new IllegalStateException("network interceptor " + interceptor

+ " must call proceed() exactly once");

}

// Confirm that the intercepted response isn't null.

if (response == null) {

throw new NullPointerException("interceptor " + interceptor + " returned null");

}

if (response.body() == null) {

throw new IllegalStateException(

"interceptor " + interceptor + " returned a response with no body");

}

return response;

}

ConnectInterceptor

1.主要就是与服务器建立链接TCP链接或TCP-TLS链接,这个比较特殊,之前提到拦截的前序操作基于调用方法realChain.proceed();之前,但是这个是没有后序操作的:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20/** Opens a connection to the target server and proceeds to the next interceptor. */

//代码量很少,建立链接

public final class ConnectInterceptor implements Interceptor {

public final OkHttpClient client;

public ConnectInterceptor(OkHttpClient client) {

this.client = client;

}

public Response intercept(Chain chain) throws IOException {

RealInterceptorChain realChain = (RealInterceptorChain) chain;

Request request = realChain.request();

Transmitter transmitter = realChain.transmitter();

// We need the network to satisfy this request. Possibly for validating a conditional GET.

boolean doExtensiveHealthChecks = !request.method().equals("GET");

Exchange exchange = transmitter.newExchange(chain, doExtensiveHealthChecks);

//下发传递

return realChain.proceed(request, transmitter, exchange);

}

}

CallServerInterceptor

1 | /** This is the last interceptor in the chain. It makes a network call to the server. */ |

1.责任链尾,实质的请求与I/O操作,将请求数据写入Socket中,并从Socket读取响应数据(TCP/TCP-TLS对应的端口)。对于I/O的操作是基于Okio,OkHttp的高效请求同样离不开Okio的支持,这里先不细说。整理整个流程图就是:

Tip

1.OkHttp作为优秀的Android网络请求框架,是很值得深入研究的,这里主要对整个流程做一下梳理,具体的实现细节同样需要花大量的时间整理。对全局的把握有助于整个实现思路做到心中有数。